1.まえがき 硫酸銅めっき(プリント基板用)のハルセル試験で、平均電流密度を変化させた場合の電流分布の変化を調べています。カソードの電流−電位曲線は非線形の ターフェル式を用いており、繰り返し計算が必要です。さらに、おのおのの平均電流になるように総電流も収束させる必要があり、この二重の収束を一度に行っ ています。カソード要素に属する節点に、銅の材料特性値とめっき皮膜の成長方向を指定しさらに、めっき時間を設定することにより、求めた電流密度から皮膜 の膜厚まで算出しています。合金組成計算の事例も入っていますので、非線形関係の定義方法、合金組成のデータの与え方などを参照してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

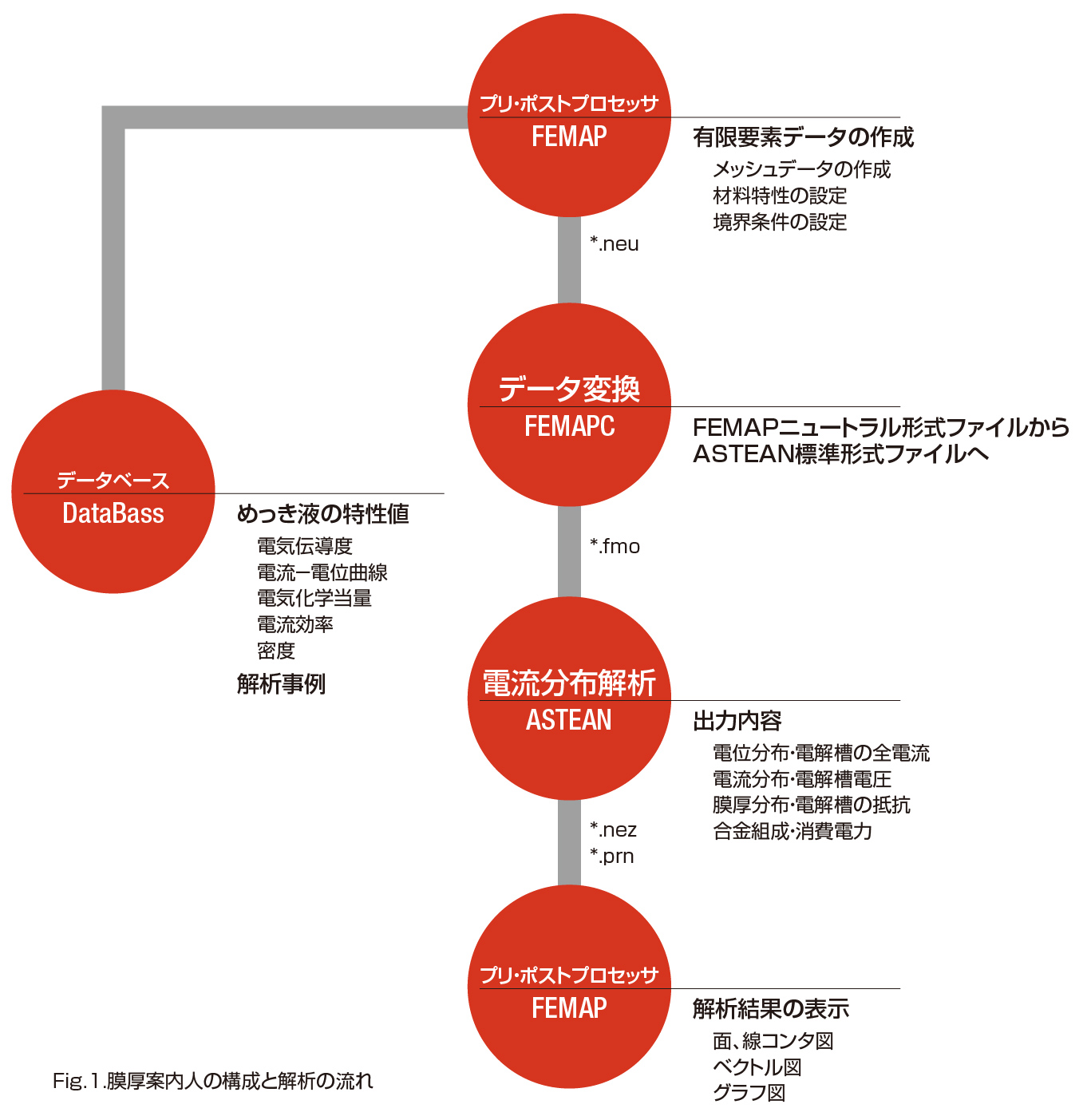

2.膜厚案内人の構成と解析手順 FEMによる数値解析では、解析モデルを作成したり、解析結果を可視化するプリ・ポストプロセッサと、方程式を解くソル バーと呼ばれる2本のプログラムが必要である。膜厚案内人パソコン版は、プリ・ポストプロセッサであるFEMAP、ソルバーであるASTEAN、データ変 換プログラムであるFEMAPC、各種めっき液の材料特性値のデータベースから構成されている。FEMAPは、Windows上で作動する Software Products社(米国)のプログラムである。ASTEANとFEMAPCはDOS上で作動し、Windows環境ではDOS互換ボックスからプログラ ムを立ち上げる。データベースには代表的なめっき液の電気伝導度および分極データが入っており、FEMAPから呼び出すことができる。したがって特殊な めっき液でない限り、電気伝導度と分極を測定することなく解析を行うことができる。さらに解析事例としては解析モデルの作成と解析結果の表示をFEMAPのプログラムファイルで提供している。FEMAPでプログラムファイルを実行したり、内容を検討することにより、解析モデルの作成や解析結果の表示の方法 を容易に理解することができる。

解析に際しては、まず解析モデルの有限要素データファイルが必要である。FEMAPで材料特性を定義し、解析領域のメッシュデータを作成し、次に境界条 件としてアノードおよびカソードの電位などを設定する。解析モデルの作成が終了すると、有限要素データをFEMAPニュートラル形式ファイルで出力する。 FEMAPニュートラル形式ファイルはASTEANで直接読み込めないので、データ変換プログラムFEMAPCでASTEAN標準形式ファイルに変換す る。次にASTEANを起動し、 ASTEAN標準形式ファイルの有限要素データを読み込んで解析する。計算が終了して解析結果ファイルが出力されたら、再度FEMAPを起動し解析結果 ファイルを読み込み、コンタ図、ベクトル図、グラフ図等で解析結果を表示する。 Fig.1に膜厚案内人の構成と解析の流れを示す。各項目の下段の*で始まるファイル名は各プログラムから出力されるファイルの拡張子である。  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.ハルセルの有限要素データの作成 この章と次の章では膜厚案内人の解析事例に入っているハルセルの解析を例に、解析モデルの作成と解析結果の表示について解説する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.1解析条件 硫酸銅めっき(プリント基板用)のハルセル試験で、平均電流密度を変化させた場合の電流分布を調べる。カソード分極特性 は非線形のターフェル式で表される。したがっていま注目するカソードの過電圧と電流密度もこれを満たすために繰り返し計算が必要である。また平均電流密度 に相当する全電流の値を設定し、繰り返し計算によって解析の全電流値を設定値に収束させる。めっき膜厚を計算する場合は、カソード要素に属する節点に銅の 材料特性と皮膜の成長方向を指定する。この解析事例は合金の析出ではないが、合金組成算出する場合には電流密度対組成比を定義し、カソード表面の位置と合 金組成の関係を算出する(Fig.4および5参照)。解析の入力データをTable 1.に、また平均電流密度、全電流、およびめっき時間をTable 2に示す。ここでは電流密度に関らず電気量が同じになるようにめっき時間を設定している。なお電流密度の単位を都合によってA/m2またはA/dm2で表 示した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Table 1. 解析の入力データ

Table 2. 平均電流密度、全電流、およびめっき時間

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

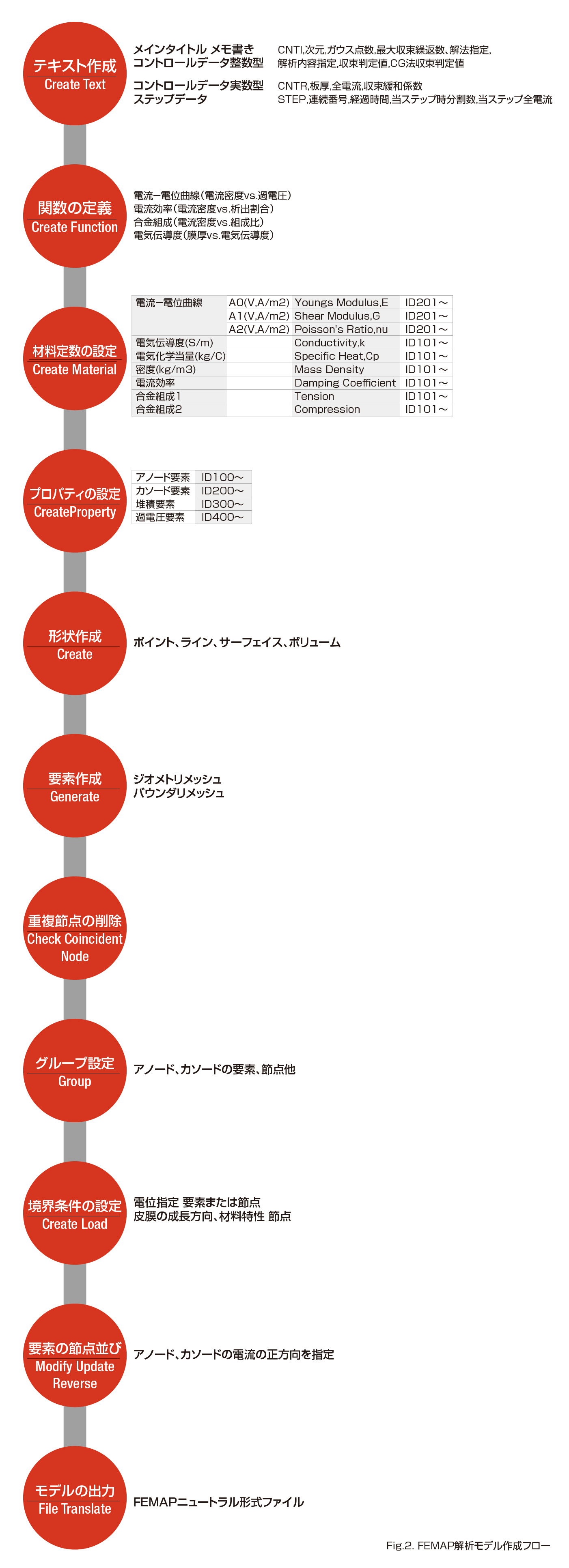

3.2解析モデルの作成 解析に必要な槽構造、アノードとカソードの寸法、材料特性等のデータが準備できるとFEMAPを使用して解析モデルを作 成し、有限要素データファイルをハードディスクに出力する。FEMAPを使用した解析モデル作成からファイル出力までのフローをFig.2に示す。フロー 図の括弧内はFEMAPのコマンドである。さらに右側には各々の項目の注意事項や主な定義を示している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.1テキスト作成 ASTEANで必要なパラメータであるメインタイトル、コントーロールデータ、ステップデータを作成する。コントロール データとは解析次元、非線形収束計算の最大繰り返し数、非線形収束判定値、緩和係数、二次元解析の厚み、全電流値などである。ステップデータではめっき時 間、当ステップの時分割数、および当ステップの全電流を設定する。 この解析事例のテキストデータを解析モデルのメッシュ分割図(Fig.3)の左上に示す。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.2関数の作成非線形式や実験で得た関係をそのまま材料特性として設定する場合、予め関数を定義する。関数は一連のXYのペアで定義され、定義された値の中間の値は両端の値を直線近似した値となる。ここで作成された関数は次の材料特性の設定で呼び出され、材料特性の非線形関係が定義され る。設定できる項目は電流−電位曲線、電気伝導度、電流効率、および合金組成である。この電気伝導度は、析出した皮膜の値を想定したもので、膜厚の関数と して定義され、膜厚により皮膜の電気伝導度が違う場合に使用する。これらのデータはすべて実験で求める必要がある。 合金めっきの場合には電流密度と合金組成の組成の関係を予め指定する必要がある。後述するFig.12の計算に際してはFig.4と5に示す関係を使用した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.3.材料特性の設定 電解液、電極、および遮蔽の電気伝導度、アノードとカソードの分極データ、電気化学当量、電流効率、密度、合金組成の算出に使用する成分の組成比をID番号を付けて設定する。材料特性の要素への関連付けは次のプロパティを通じて行われる。 分極特性を式(1)で表す。 η=A0+A1|i|+A2log|i| (1)ここにηは 過電圧(V)、またiは電流密度(A/m2)である。A0、A1、およびA2は係数で、注目する電極反応の分極特性を実験で求めてこれらを設定する。またID番号の付け方にルールを持たせ、番号を3桁とし設定内容によってFEMAP解析モデル作成フローFig.2に示すように別けている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.4プロパティの設定 膜厚案内人では4種類(アノード要素、カソード要素、堆積要素、過電圧要素)の要素の種別を区別する必要がある。それぞれの要素の種別はプロパティのID番号に割り当てられており、割り当てはFEMAP解析モデル作成フロー(Fig.2)に示されている。 また解析モデルを作る場合次の3つの要素タイプを使用する。すなわち二次元および軸対称問題ではRodとPlateを、三次元問題ではPlateとSolidを使用する。この解析事例ではアノードとカソードがRod、電解液がPlateである。。 線要素 Rod

さらにプロパティを設定する要素に合わせて先に定義した材料特性のID番号を各プロパティに設定する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.5形状作成 ポイント、ライン、サーフェイス、ボリュームなどのコマンドを使用して解析モデルの形状を作成する。この解析事例ではハルセルの4コーナーを指定して1つのサーフェイスを作成している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.6要素作成 要素生成領域を定義し、先に作成したライン、サーフェイス、およびボリュームを分割し、要素生成コマンドでプロパティを 指定して要素と節点を作成する。要素生成にはジオメトリメッシュ(マップドメッシュ)とバウンダリメッシュ(オートメッシュ)と呼ばれる2つの主要な方法 があり、半自動でメッシュ生成が可能である。 ここではジオメトリメッシュを使用し、電解液部分にPlate要素を、アノードとカソード部分にRod要素を作っている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.7重複節点の削除 要素作成が終了するとマージ機能を使って重複節点を削除する。同じ位置に節点が、2つ以上あってはならないからである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.8グループ設定 後で何度か呼び出すことがあるから、区別しておきたい節点や要素に名前を付けてグループ化する。グループのタイトルを定義し、次にID番号、材料特性、プロパティ等の呼び出し易い性質を利用して該当する節点や要素をタイトルに割り当てる。 この解析事例ではアノードとカソードの要素およびカソードの節点をグループ化している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.9境界条件の設定 境界条件のタイトルを定義し、次いでアノードとカソードである要素や節点に電位を指定する。さらにカソードの節点に皮膜の成長方向をベクトルで、膜厚計算に必要な材料定数を材料特性で設定したID番号で設定する。 この解析事例ではカソードの要素に0.0V、アノードの要素に1.0Vを設定した。解析では全電流への収束計算を行っており、これらの値を初期値として 使用する。解析モデルのメッシュ分割図(Fig.3)のカソードに垂直な線分がここで設定した皮膜の成長方向を表している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.10要素の節点並びの確認 解析領域への電流の流入または流出部であるアノードとカソードの電流の向きと、要素の電流の向きを一致させる。 この場合はアノードのRod要素の節点並びを反転させている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.2.11モデルデータの出力 解析モデルが完成すると有限要素データファイルをFEMAPニュートラル形式ファイルでハードディスクに出力する。

|

Fig.3. 解析モデルのメッシュ分割図

Fig.4. 組成1の合金組成定義

Fig.5. 組成2の合金組成定義

4.解析結果の出力内容と表示

4.1解析結果の出力内容

解析結果は、内容は同じであるがフォーマットの違う二つのテキストデータで出力される。拡張子がprnのファイルは節点 番号順に解析データがまとめられており、エディターやワープロソフトで内容を見ることができる。拡張子がnezのファイルはFEMAPに読み込むための FEMAPニュートラル形式である。モデルの規模が大きくなれば解析データが膨大な量になって、数値を直接確認することが不可能になる。このためにプリ・ ポストプロセッサで解析データを読み込み、数値データを可視化する必要がでてくる。

解析結果の出力内容は、膜厚案内人の構成と解析の流れ(Fig.1)の中に示した。全電流、電圧、抵抗、および消費動力は、拡張子がprnファイルの最後にFig.6に示すようなフォーマットで出力される。

解析結果の出力内容は、膜厚案内人の構成と解析の流れ(Fig.1)の中に示した。全電流、電圧、抵抗、および消費動力は、拡張子がprnファイルの最後にFig.6に示すようなフォーマットで出力される。

Fig.6.解析事例の全電流、電圧、抵抗、および消費動力

| ANODE CURRENT |

|

CATHODE CURRENT |

|

||||

| ANODE POTENTIAL |

|

CATHODE POTENTIAL |

|

||||

| RESISTANCE |

|

ENERGY CONSUMPTION |

|

4.2解析結果の表示

解析が終了するとFEMAPをオープンし、解析結果ファイル(*.nez)を読み込む。この時FEMAPに解析モデル データがあることが前提である。ない場合は先に解析モデルの有限要素データファイル(*.neu)を読み込み、次に解析結果ファイルを読み込む。等電位線 図等を表示する場合は解析モデルの表示内容を要素の表示にし、View-Selectコマンドで解析結果の表示内容を指定し、View-Optionsコ マンドで図を見やすいように修正する。グラフを表示する場合も同様である。

解析事例のFEMAPの解析結果表示をFig.7〜11に示す。Fig.7の等電位線図を比較すると、平均電流密度が小さい場合は等電位線の間隔が揃っ ているが、平均電流密度が大きくなると間隔の違いが大きくなる。Fig.8の電流のベクトル表示では、カソードに垂直なベクトルがカソードに流れ込む電流 であり、この値が膜厚に対応する。Fig.9にカソードの電流分布のグラフを示す。X軸はカソード上の位置で、数字は解析モデルでのX座標の値である。 Fig.10にカソード上の膜厚分布を示す。平均電流密度が小さいほど高電流密度部分の電流密度が小さくなり、低電流密度部分の電流密度が大きくなってい る。Fig.11に平均電流密度を変えた場合のカソード上の過電圧分布を、Fig.12に合金組成の分布を示す。

解析事例のFEMAPの解析結果表示をFig.7〜11に示す。Fig.7の等電位線図を比較すると、平均電流密度が小さい場合は等電位線の間隔が揃っ ているが、平均電流密度が大きくなると間隔の違いが大きくなる。Fig.8の電流のベクトル表示では、カソードに垂直なベクトルがカソードに流れ込む電流 であり、この値が膜厚に対応する。Fig.9にカソードの電流分布のグラフを示す。X軸はカソード上の位置で、数字は解析モデルでのX座標の値である。 Fig.10にカソード上の膜厚分布を示す。平均電流密度が小さいほど高電流密度部分の電流密度が小さくなり、低電流密度部分の電流密度が大きくなってい る。Fig.11に平均電流密度を変えた場合のカソード上の過電圧分布を、Fig.12に合金組成の分布を示す。

Fig.7 等電位線図

a)0.5A/dm2 28min

b)3.0A/dm2 4.7min

Fig.8 電流のベクトル表示

a)0.5A/dm2

b)3.0A/dm2

Fig.12. めっき皮膜の合金組成

Fig.9 カソード電流分布

Fig.10 カソード膜厚分布

Fig.11 カソードの過電圧分布

a)1.0A/dm2

b)3.0A/dm2

5.まとめ

最近のパソコンの性能向上は目覚ましく、高度な解析環境を構築できる時代になった。一方、製品のコストダウン、高品質、 高信頼性に対する要求は止まるところを知らず、製造手段の再検討、詳細な設計段階での検討、装置の高度な制御などが必要になっている。従来めっき槽の構造 設計は主として経験に基づいて進められ、科学的工学的考察が不十分であったが、ここで説明した本システムを使って解析することにより、槽構造の詳しい検討 が可能になり、上述した要求を満たす手立てが得られるであろう。